鑑定評価Q&A

-

不動産鑑定評価とは?

-

不動産の売買にあたっては、その不動産がどうしても欲しい、または欲しいと思っている人が沢山いれば高い金額で取引されるでしょうし、逆にどうしてもその不動産を売りたいと売主が思えば安く取引されるといった普通の市場原理で取引されるのが一般的です。つまり当事者が合意しているなら価格がいくらであったも売買においては特に問題はありません(他の税法等の問題は別として)。

でも日本は他の国に比べて国土も狭く、また山林等が多いため平坦な土地が少なく土地に対して人々が他の資産と比較しても特別な価値を見出しているように思われます。

特に取引の少ないような地域や特殊な土地・不動産に係る権利についても価格が適正にいくらかということが当事者でもわからないようなケースも多くありますし、逆に自分の資産としての不動産に特別な思い入れがありそれが価値に反映されるべきだと考えている人もいるかもしれません。また当事者同士でたとえ同意していたとしても税法等の関係で適正な価格が問題になる場合もあるでしょうし、賃料のように最初は合意したものであっても、その後当事者が入れ変わった場合に引き継がれるその価格が新たに適正かどうかが問題になることが必要なケースもあります。

そのような場合には専門的知識をもった不動産鑑定士の鑑定評価が必要になります。

従って、不動産鑑定評価基準では不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士が的確に把握する作業であり、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事であると記載されています。

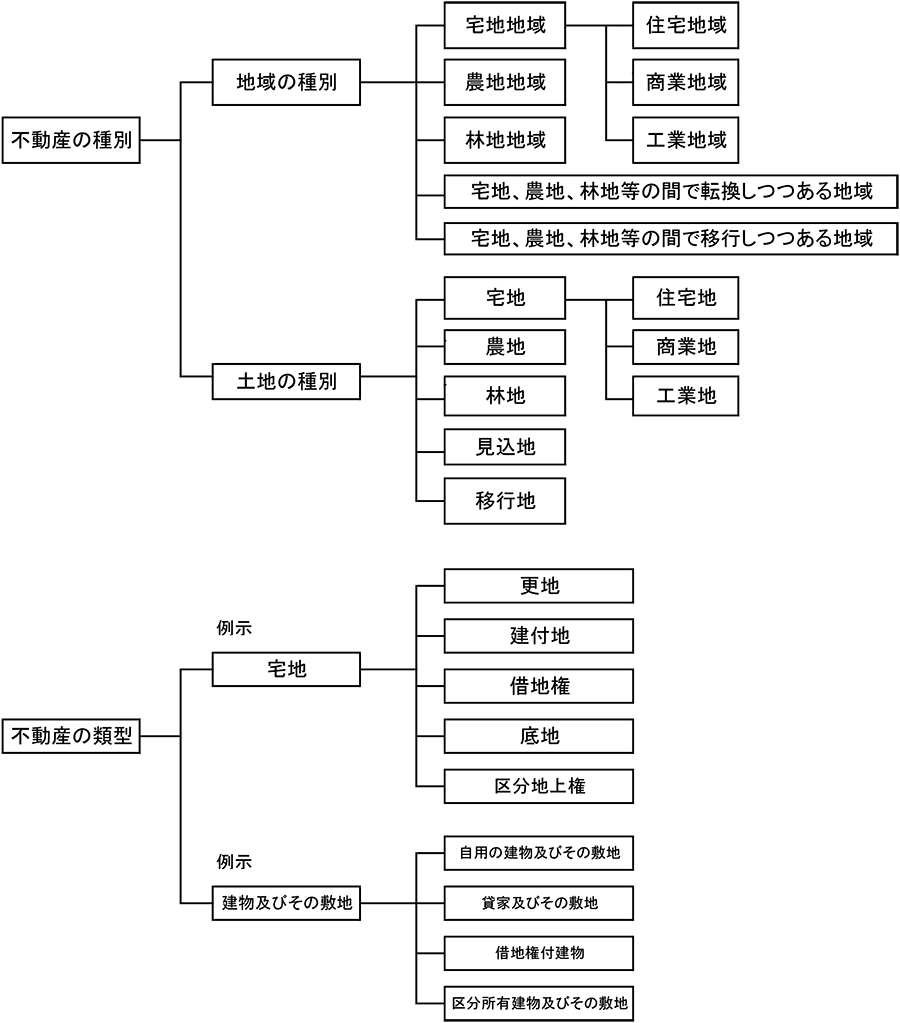

以下のように、不動産の種類別、類型別に鑑定評価に必要な資料は異なり、それそれの種別・類型に応じた手法を用いて鑑定評価そ行います。不動産の種類

-

不動産の売買にあたっては、その不動産がどうしても欲しい、または欲しいと思っている人が沢山いれば高い金額で取引されるでしょうし、逆にどうしてもその不動産を売りたいと売主が思えば安く取引されるといった普通の市場原理で取引されるのが一般的です。つまり当事者が合意しているなら価格がいくらであったも売買においては特に問題はありません(他の税法等の問題は別として)。

-

戸建住宅を購入しようと思っています。どのようなことに注意したらよいでしょうか?

-

1.不動産の個別性と相場価格について

①不動産の個別性・・・不動産には全く同じものというものは存在しません。①の図で表示したとおり、不動産には種類や類型があり、さらに同じ住宅地の土地であっても、面積や間口・奥行、接面する道路の種別や幅員など極めて個別性が強く、それによって大きく価格が異なることがあります。同じ地域の土地でも、土地の形、面積、方位、接する道路の状況等によって、価格が大きく変わることがあります。ですからこの不動産の個別性が価格にどのように影響するのかをある程度理解して、買いたい不動産を検討することが必要です。

①不動産の個別性・・・不動産には全く同じものというものは存在しません。①の図で表示したとおり、不動産には種類や類型があり、さらに同じ住宅地の土地であっても、面積や間口・奥行、接面する道路の種別や幅員など極めて個別性が強く、それによって大きく価格が異なることがあります。同じ地域の土地でも、土地の形、面積、方位、接する道路の状況等によって、価格が大きく変わることがあります。ですからこの不動産の個別性が価格にどのように影響するのかをある程度理解して、買いたい不動産を検討することが必要です。

②不動産の相場価格について・・・みなさんがよくご存じのように東京都心の戸建住宅は高額で郊外の戸建住宅はそれよりは相場が安いというようなおおざっぱな考え方は、細かく言うと都心への利便性が高い・最寄駅からの接近性が高い等の利便性の良さを重視した場合の相場や住宅地としての品等が高いなど環境の良さを重視した相場など細かく細分化できます。つまり利便性や環境といった価格の構成要件が組み合わさって、条件が優れていれば高く、そうでなければ安いというような一般的な不動産相場があり、それに先ほどの不動産の個別性が加わってそれぞれの不動産の価格が最終的に決まります。ですから自分が不動産を購入する場合に価格の構成要素としてなにを重視しているかを理解しておくことが必要です。

また当然のことですが景気や金融政策等の社会の一般的要因の影響から購入する時期によって相場は大幅に異なります。

2.住環境を調べる。現地で調べること ①最寄駅から現地まで歩いてみたときの所要時間

①最寄駅から現地まで歩いてみたときの所要時間

②小中学校や公園、病院、図書館、その他施設からの距離

③小中学校及び駅から現地までの経路に死角となる場所がないかなど防犯に関すること

④スーパーや商店街の種類と数と場所、営業時間など生活の便利さに関すること

⑤周囲に騒音や臭い、振動などの原因になる施設などの有無

②や④の最寄の商業施設や学校等のように、不動産広告にのっているような施設だけではなく、どの程度の規模の病院が近くにあるかなども調べておいた方がいいかもしれません。これは以前体験した事ですが、住宅を探していた時に週末の昼間に業者と内覧したのでその時は気付かなかったのですが、近くに大きな救急指定の病院があり、その住居の前の通りが救急車の通り道になっていたため、かなり頻繁に救急車が昼夜を問わず通る場所でした。平日も病院を利用するタクシーなどもかなり通るため通行量が思ったより激しく子供のいる家族にとってはあまり安全とは言えない場所でした。

近くに大きな病院があることが便利でいいと言われる場合もありますが、逆の場合もあります。その時は賃貸でしたので一時的で済みましたが、よく言われる昼間と夜間の差はもちろんのこと平日と休日でも状況がことなる場合があります。インターネットで収集できる情報①自治体によって地震・津波・洪水・土砂災害などのハザードマップがホームページに掲載されているので情報を入手。

②自治体により異なる住宅関連助成、子育て支援、その他行政サービスの内容

③災害が起きた時に危険な場所や避難場所など

④犯罪の発生状況や危険な地域など

その他

その他

地元にある図書館で古地図や土地条件図などが閲覧できるため、土地の履歴を遡って調べることができます。津波などの影響がない内陸部であっても過去に沼地や水田であった場合には液状化の発生する場合もあります。

色々な事情から物件を購入する準備期間や現地での調査時間が十分に取れないことも多いかもしれません。でも、どうしても住みたい地域が決まっているということでなければ、できるだけ候補地を何回か見に行って、業者にも色々質問して見た目の印象や価格の安さなどにとらわれずに、判断することが必要です。

-

-

市街化調整区域内の不動産を購入する際にどんなことに注意したらよいですか?

-

市街化調整区域は、都市計画法の規定により「市街化を抑制すべき区域」として指定している区域であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き開発行為は原則として認められません。この開発行為には単に建物を建築することも該当します。

市街化調整区域は、都市計画法の規定により「市街化を抑制すべき区域」として指定している区域であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き開発行為は原則として認められません。この開発行為には単に建物を建築することも該当します。

市街化調整区域においては将来的にもこれを維持していく必要があることから、用途変更や建替等についても市街化区域に比べ許可制となっているため注意が必要です。

一般的には市街化区域に比較して土地の価格が安価であることが多いというメリットがありますが、一方で建物の建築ができる場合と単に資材置場などの利用しかできないような場合もあるため購入に関しては十分な検討が必要です。

(特例的に認められる開発行為)

市街化調整区域内において特例的に認められる開発行為等は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する場合に限られます。一部を例示しますと、

(専用住宅※以外)

(1)市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な店舗

日用品小売業・サービス業などで、例えば生鮮食品等小売店コンビニエンスストア・薬品店(一般用医薬品を販売する店舗)・理容店・美容店等でさらに立地基準に適合した開発行為。

(2)道路管理施設、休憩所または給油所及び火薬類製造所

建築物の用途は、給油所及びコンビニエンスストア等で、道路の円滑な交通を確保するため必要なものでさらに立地基準に適合した開発行為。

(3)千葉県の条例で指定する区域に存する土地に関する開発行為

(専用住宅及びそれ以外)

ⅰ 開発区域の全部が市街化区域から1.1kmの範囲内にあり、さらに「既存集落」に指定された区域内にあるなど一定の要件を備えた土地に関する開発行為

(専用住宅のみ)

ⅱ 市街化調整区域の線引きの日(市街化調整区域となった日)以前から土地所有者等で一定の要件を備えた土地に関して専用住宅の建築を目的として行う開発行為

以上は例外として認められる開発行為の一部ですが、たとえ開発許可が受けられたとしても、上水道・下水道などのライフラインが全く整備されていないような地域であれば自費でそれを引かなければならないこともありますので注意が必要です。

※「専用住宅」とは、住宅であって、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅及び共同住宅以外のものをいう。

市街化調整区域のインターチェンジ周辺における立地基準の規制緩和(千葉市)

なお、千葉市においては 市街化調整区域のインターチェンジ周辺における立地基準の規制緩和を目的とした「千葉市開発審査会付議基準」の改正を行い27年4月に施行されました。

市街化調整区域のうち、比較的、市街化が進みインフラが整備されている一部のインターチェンジ周辺地域において、インターチェンジの特長を活かすことのできる企業等の事務所、倉庫の立地を認めることにより、土地の有効活用及び地域経済の活性化を図るものです。

(1)建築可能な地域の主な条件ⅰ 対象インターチェンジの出入口が一般の道と接する地点から半径500m以内の範囲内にあるものとして指定した区域であること。

[対象インターチェンジ]

(ア)千葉北(東関東自動車道市川・潮来線)

(イ)武石、蘇我(京葉道路)

(ウ)大宮(千葉東金道路)

(エ)誉田(千葉外房有料道路)

ⅱ 車両の出入口が改正付議基準施行日(平成27年4月1日)において既に有効幅員6m以上の国道、県道又は市道であり、かつ指定した道路の特定区間に接するように配置されていること。

ⅲ 農用地区域や近郊緑地保全区域などに指定された区域でないこと。

(2)建物の主な条件ⅰ インターチェンジの利用と特に密接に関連する業種の自己業務用の事務所または倉庫であること。

※工場、店舗、住居などは対象外

[対象業種]〔業種の分類は総務省「日本標準産業分類」による〕

(ア)建設業(はつり・解体工事業を除く)

(イ)製造業

(ウ)電気、ガス、熱供給、水道業

(エ)運輸業、郵便業

(オ)卸売業、小売業(自動車卸売業及び自動車小売業を除く)

(カ)物品賃貸業

(キ)レッカー車業

ⅱ 建ぺい率60%、容積率200%、最高高さ10m以内であること。

ⅲ 隣接地住民(世帯、事業者)の3分の2以上の同意を得ていること。

ⅳ 敷地面積165㎡以上、3,000㎡未満であること。

※その他、都市計画法上の許可等が必要

このように、各自治体によって条例等には差がありますので、それぞれの地域ごとに調べる必要があります。

-